三月五日~三月九日。世界最大の仏教国・タイに巡礼の一人旅をしてきました。人口の約九十五%が仏教徒であり、幼少期には多くの男性が出家を経験するほど、仏教が根付いた国です。

本号は、かつてインドへ経典を求め旅に出た僧侶たちの姿に憧れた私が、旅の中で気ままに書きとめたメモを旅行記としてまとめたものです。漢字ではタイを「泰」と書くようなので、『泰国記』と名付けました。お土産話としてお気軽にご覧ください。

旅で撮影した写真は、ホームページ・インスタグラムにて公開しています。宜しければ、そちらも見ていただけると幸いです。

三月五日。富士山静岡空港に着いた。いよいよこれから一人タイへと向かう。ここから上海で乗り継ぎ、約十時間後にバンコクにたどり着く。沸々と緊張が込み上げる。

しまった…友人から「乗り継ぎは混むから、出来るだけ手前の席をとるように」と言われたのに、後部座席になってしまった。しかも窓側、トイレにもいけない…初めての飛行機乗り継ぎは不安でしかない。

上海の空港に着いた。どうやら友人が教えてくれた到着口とは別のようだ。係員の「this way!」の言葉を信じて突き進む。地下鉄でターミナルを移動するようだ。

無事搭乗口に着いた。とにかく喉が乾いた。水が無料で飲めるのはありがたい。三角錐の紙コップで水を飲んだ。まるでアイスクリームでも入れるような容器だ。

この旅初めて英語での注文、コーヒーを買うことが出来た。「テイクアウェイ、ユーゴー?」の意味を覚えた。上海からは、約五時間かけてバンコクに向かう。空から眺める上海の夜景はとても美しかった。

二十二時、タイのスワンナプーム空港に着陸した。日本との時差はマイナス二時間。日本では、日をまたいだところか。とにかくムワッとした熱気を感じる。入国審査のイメージトレーニングをしたものの、なんとあっさり指紋を登録されるだけ。荷物もすぐに回収できた。調べた通り地下にある換金所で円をバーツに替える。四十バーツで水を買う。一円約四バーツだから一六〇円。すべてが初めての経験だ。

友人から事前に教えてもらった配車アプリでタクシーを予約し発着場へ。不慣れな「コップンクラップ(ありがとう)」に女性ドライバーが喜んでくれた。どこの国でも感謝の言葉は魔法の言葉だ。

なんとかホテルへチェックイン。多くの外国人が宿泊しているだけあって、言葉があまり通じなくてもすんなり済ませることが出来た。とにかく明日に備えて早めに眠るとする。

二日目の朝。ホテルのバイキングでエネルギー補充する。どれも食べたことのない味で、口に合うものはほとんどない。これも旅の醍醐味なのだろう。この日の気温は三十五度。この日に備えてサングラスを事前に購入した。灼熱のタイもこれで乗り越えられるだろう。

この日の移動は地下鉄から始まった。東京の地下鉄に比べれば、はるかにシンプルでありがたい。バンコクの地下鉄の切符はコイン型だった。

今日の目的地は、バンコク三大寺院。まずは、世界的に有名なお釈迦様の涅槃像があるワット・ポーへ参拝。ちなみに「ワット」は寺という意味らしい。寺院の名前の頭には必ずワットがつく。

境内には、僧侶の声がスピーカーを通して響いている。声に導かれお堂に入ると、多くの信者と観光客が座って僧侶の声に耳を傾けている。信者は深くうなずき、観光客は寺院の雰囲気を味わっているようだ。私も腰を下ろしてみる。異国の僧侶の言葉。言葉が分からないからこその神秘さを感じる。とても心地がいい。

涅槃像に着いたが、ものすごい人だかりだ。そして圧倒的に大きい。全長は四十六m。日本の東大寺の大仏は十五m。この大きさの仏像を収めるお堂の大きさにも驚きだ。この寺院は、タイ古式マッサージの総本山にもなっているようで、敷地内ではマッサージを施術している。

続いて王宮の側にあるワット・プラケオへ。

このお寺は王宮と隣接し、どこもかしこもフォトスポット。きらびやかなお寺だ。堂内にはエメラルドで造られ緑色に輝いたお釈迦様が祀られている。いたる所に大きな仏像が祀られているが、王様の写真が一緒に飾られているのをよく目にする。国王制になじみがない私にとっては不思議な光景だ。講義の中で、タイでは国王が仏教徒の模範であり、在家の代表的存在であると言っていたのはこういう事なのか。タイでは王族が尊ばれており、さげすむ行為は違法であるという。王の権威によって寺院は維持され、信者は参拝することが出来るということだろう。

歩き疲れたので小休止。カフェでタイ名物のパッタイとアイスカプチーノを頼む。タイは水が悪いため氷には気をつけた方が良いらしいが、なんせ熱いから冷たいものを飲みたくなる。体力温存のためトゥクトゥクに身を任せ、船着き場へ。

船で川を渡り、次の目的地ワット・アルンにたどり着く。ワット・アルンは別名「暁の寺」と呼ばれ、三島由紀夫の小説の舞台にもなっているそうだ。

ワット・アルンはすべての建物が大きい。ここでは多くの日本大学生らしき人たちが歩いている。(私もその一人だが…)。写真ばかり撮ってないで、もう少し手を合わせれば良いのに…と内心思ってしまったが、旅の目的は人それぞれだ。私は私の目的に専念しよう。

この国では仏像が祀られているのはもちろん、仏塔がよく祀られるようだ。日本でいうところの五重塔だが、形は全く異なりパゴダと呼ばれている。建物が煌びやかでない分、厳かさを感じる寺院だった。

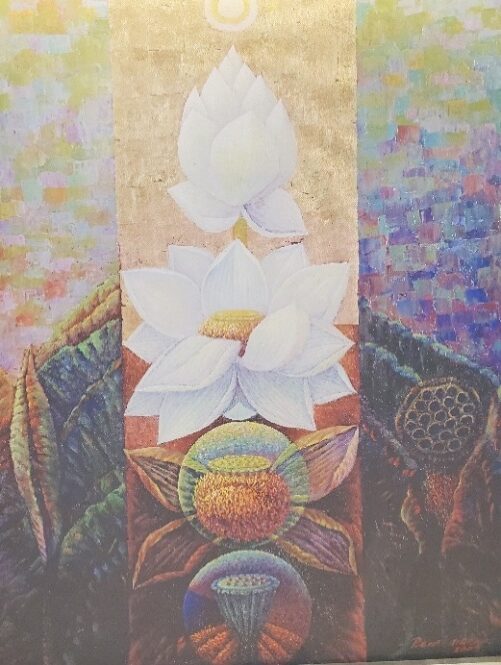

続いて、日本人に人気があるというワット・パークナムパーシーチャルーンへ。高僧が瞑想理論に基づいて作ったお堂のようだが、あまりに美しい天井画のため、フォトジェニックを求める観光客の名所になっているとか。天井画はたしかに美しかった。ただ、ここはただの観光スポットではない。美しく彩られた天井画は、この国の人々の信仰の現れ、表現なのだ。

目的の寺院への参拝を済ませ、バンコクの街の様子をみるために、ガイドブックに載っていたショッピングモールへ。バンコクは、とんでもなく大きいショッピングモールがいたるところに建てられている。ここでコーヒーをすすりながら、先ほどの参拝を改めて振り返ってみる。文化へのリスペクトなしに、参拝なんてするものじゃない。他国だから良いのでなく、他国だからこそ敬意を表すべきだと改めて感じ、明日のアユタヤ遺跡への心構えを深める。

三日目。今回の旅、一番の目的地、古都アユタヤに向かう。今日はあいにくの雨模様。当初の予定では国鉄に乗り、そこから自転車をレンタルして散策するつもりだったが…とりあえず駅に向かおう。

駅に着くとガイドに声を掛けられ、電車が一時間半後だと告げられる。さすがに時間のロスだ。迷っているとタクシーを紹介される。一日二二〇〇バーツ(一万円ぐらい)は高いが、雨のことも考えると仕方がない。なにより英語で交渉する力を持っていない。

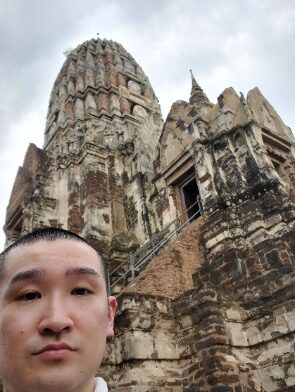

アユタヤは、一三五〇年頃からビルマ軍に侵攻されるまでの四百年間、アユタヤ王朝の都、タイの中心地として国際貿易として栄えた都市。現在ではかつての栄華を伝える遺跡群として、世界遺産に登録されているそうだ。

アユタヤへ到着。とにかく心が震える。バンコクの寺院とは全く異質の空気感だ。きらびやかな寺院よりはるかに感動を覚える。傷つけられた仏像がいたる所に。痛々しい仏像と仏塔を目の当たりにすると、息が詰まるようだ。日本で見たことのない異国の鳥の鳴き声が、なんともいえない哀愁を感じさせる。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす」

『平家物語』の冒頭の詩を思いださせるような場所だ。積み上げられたレンガ造りの仏塔たち。壮大なドミノを倒したように、作った時間に比べ破壊の時間はあまりに一瞬だろう。築き上げた人々の深い悲しみは、いかばかりか。深い鎮魂の意味をこめて手を合わさずにはいられない。

特に印象的だったのは、木の根で覆われた仏様の顔の像だ。戦争で首を落とされた仏像の頭を木が守るかのような姿は、この地で起こった悲劇を今でも伝えているようだ。この仏像は、写真を上から撮ると警備員に注意されるという。深々と敬意をもってお参りをさせていただいた。

アユタヤから無事にバンコクに戻る。当初より、スムーズにお参りが出来たため、翌日の予定が空いてしまった。運転手に相談し、四日目はタイの人々の生活をみるために、バンコクから少し離れた場所を散策することにする。タクシーの運転手と連絡先を交換し、予約をした。

タクシーを降りてすぐにドライバーから連絡がきた。「サングラスをタクシーに忘れているよ」な、なんと危うく買ったばかりのグラサンを無くすところだった。この旅一番の「コップンクラップ。」お金はかかったものの、大雨の中の自転車だったらホントに泣いていた事だろう。本当に幸運だと思う。

タクシーで向かったとはいえ、遺跡内はずいぶん歩いた。せっかくなので、タイ式のマッサージを受けることにする。施術後、魔法の言葉「コップンクラップ」で感謝を述べると笑われた。イントネーションが間違っていたのだろうか。考えてみると、日本で海外の人から「ありがとう」と言われると微笑ましくなる。きっとどの国でも同じなのだろう。でも「サンキュー」では笑われることはない。不思議だ。「サンキュー」ってすごい、と素直に思ってしまった。

夕食は、ターミナル21というショッピングモールで摂ることにする。ここのフードコートは安くて現地の人にも人気らしい。建物の中は、さまざまな匂いがする。香水が売られている近くにドリアンが売られている。つまり、甘い匂いの数秒後に激烈な刺激臭が襲ってくる。嗅覚が壊れそうだ。鼻がムズムズしてこよりを入れられているような感覚になる。

飲食店は日本のチェーン店も数多く入っている。しかし、たとえ口に合わなくてもこの国のものを食べたい。なんという名前かは分からないが、非常に満足な夕食だった。一四〇バーツでお腹いっぱい。

四日目。タクシーの運転手とホテルで待ち合わせ。一時間半かけて水上マーケットに向かう。水上マーケットに着いて料金を支払う。二時間で四千バーツ…四千バーツ???昨日の話では二千バーツと聞いていたが、聞き間違えたのか。自分のヒアリング能力に全く自信がない。観光者価格にしてもあまりに高すぎる。こういう時、英語も話せず一人ではどうする事も出来ない。これがカモという事なのか。今回もっとも痛い出費だ。諦めて船に乗ることに。トホホ…ただ、結果としてこの場所が、最もタイの人々の生活を感じることができた。結果オーライ…

一八五〇年ごろ、タイにおける街づくりは周囲を運河で仕切り、「島」のような市街の中で都市計画を図るのが主流だったという。防衛力を高め、外敵の侵入を難しくしていたのが目的らしい。次々と運河を整備していく過程で、人々にとっての移動の足は水上交通が主になっていった。商人達は自身の船に売り物を積み、商売をすることを覚え生計を立てるようになったそうだ。

絵画や装飾品、さまざまなものが売られていたが、すべての客引きをスルーして、唯一コーラだけを買った。船頭が、少し休憩するからとよく分からない場所に降ろされた。周りには現地の人しかいない。ここはどこだ…。もしここで捉えられても誰も助けてはくれないだろう。出来るだけ遠くには行かず、少しだけ散策。非常にスリリングだ。

船のスピードがとても速かったので怖かったと、タクシーの運転手に伝えたところ「彼はエンジンを改造してるんだよ」と言われた。この旅で一番笑った。一人旅はどうしても笑う事が少ないから、とても印象的だ。

続いてメークローン市場に連れられた。ここは、線路の内側で市場が開かれているという。一日八本の電車が通るたびにテントや商品がすばやく片付けられる。

線路脇の国有地に人々が無許可で家を建てはじめ、一九八〇年代から商売を始めたのが市場の始まりという。当初は地元民向けの市場だったが、一風変わった光景が世界中で話題となり、人気観光地となっていったとか。

市場はとにかく匂いが強烈だ。ドリアンと魚介類。布で鼻をふさぐ観光客もみられる。さすがにここで食べる気にはなれなかった。周囲の人がざわつき始め、店はたたまれ、線路沿いにロープが張られる。どうやら電車が来るようだ。観光客が一斉にスマホを用意して電車を待ち構える。市場すれすれを電車が通る光景は、まさしくカルチャーショックだ。

お昼は隣の通りで、タイ名物のトムヤムクンを食べた。辛さとパクチーに不安だったが不自然なぐらい食べやすかった。運転手に聞いたところ、お店によっては食べる人に合わせて味を変えているらしい。いわゆる、ジャパンナイズされているという訳だ。

バンコクに戻り、二日間お世話になったタクシーのドライバーにチップを渡し、お別れする。本当に良い人だった。彼に会えたのがこの旅で一番の幸運だっただろう。それにしても、四千バーツ…もう考えるのはやめよう。

深夜一時のフライトなので、夕方までは散策することにする。タイ最後の食事は謎のヌードル。とても食べやすい味だった。衝撃だったのは、割としっかりとした店構えだが、店員が客の目の前で海苔をポテチのように食べていることだった。周りの店員も客も誰も指摘をしない。日本なら、ウェイトレスが客の前でお菓子を食べることはないだろう。しかし、この姿がタイの文化であり、むしろ日本人はしっかりしすぎているのかも知れない。このぐらいの緩さが、気持ち的に楽なのかもしれないと思った。

食事を済ませ少し散歩をする。マクドナルドの前には、マスコットのドナルドの像が置かれている。しかも合掌ポーズだ。日本のドナルドと違い、作りが粗くニセモノ感が否めない。ドナルドというよりは、ホラー映画のピエロのようだ。しかも合掌をしている。こんな合掌が怖いキャラクターを日本では見たことがない。

電車に乗って空港に向かう。フライトまでの約五時間、この旅を振り返ってみた。改めて考えると、タイに宗派はあるのだろうか。タイには仏さま以外の仏像が少ない。まして、○○宗の開祖や高僧の仏像は見られない。ただ一筋に仏さま。実にシンプルだ。タイ人からすれば日本の仏教は複雑に思えるだろう。しかし、その複雑さが、日本の仏教美術や文化を発展させたのだ。どちらに優劣があるというものではない。どの国の仏教にも良さがあり、また何かしらの問題を抱えている。

それにしても、この国の人々は挨拶をするときによく合掌をしている。とくに空港ではそれを強く感じる。空港で待っていたお祖母ちゃんに対して、若い女性が笑顔で手を合わせている姿がみえた。「こんにちは」「ひさしぶり」「ありがとう」何気ない挨拶に自然と合掌の姿が現れる。マックのドナルドだって、謎のキャラクターだって合掌をする。日蓮宗では、現在「命に合掌」というスローガンのもと合掌を推進している。日蓮宗が、互いを敬う姿として合掌を広めていくのならば、タイの人々の姿を目標とすべきではないか。命に合掌、タイにあり。

「たった一つの宗教しか知らないものは、宗教を知らないものである」

旅の終わりになって、東洋学者マックス・ミュラーの言葉を思い出す。これは「たった一つの言語しか知らないものは、言語を知らないものである」というゲーテの言葉が元となっているという。

法華経や日蓮宗だけしか知らず、仏教を語ることはできない。井の中の僧侶は、この旅を通して仏教と世界の広さを知った。